2024.03.13

バリ取り機導入まで何日くらいかかる?当社の流れをもとに詳しく解説!

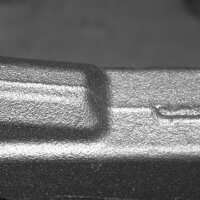

そもそも機械による「バリ取りの自動化」とは? 「バリ取りの自動化」とは、これまで手作業で行われていたバリ取り作業を、ロボットや工作機を用いて機械作業に転換することを意味します。そもそもバリ取り作業というのは、微細な凹凸を精密に削り取る必要があることからも、従来は「作業者が目で確認し、手作業でバリを取り除く。」というのが、当たり前の世界でした。 しかし手作業によるバリ取りは、高精度で確実な除去ができる反面、時間がかかる上に、作業者に大きな負担をかけるという課題があります。さらに、作業者の「熟練度」や「疲労状態」によって、品質にバラツキが生じてしまうことも、大きな課題とされてきました。 そこで近年では、機械(ロボット)を導入し、作業効率の向上・品質の向上(バラツキ低減)を行う企業が増えてきているのです。 「バリ取り自動化」の普及背景や、メリットについては下記記事でより詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください! 関連記事:『バリ取りロボットで作業を自動化!導入費用やメリットまで詳しく解説!』 バリ取り機(ロボット)導入まで「約1~3か月」! よくバリ取り機の導入を検討しているお客様から、 そもそも導入までどれくらいかかるの…? こちら側では何を準備すればいいの? などのご質問をよくいただきます。これらのご質問に対して、FINESYSTEMの商品を紹介しながら回答いたします。 導入までどれくらいかかる? 導入までの目安として、標準機(FINESYSTEM小型バリ取りロボットセルFDM-001型/FDM-002型)と専用機とで異なります。 バリ取り機の仕様や規模にもよりますが、目安の納期としては次のようになります。 標準機 : 1か月程度 専用機 : 3か月程度 バリ取り機導入にあたり、お客様の現在の状況や課題、仕様や要望、導入予定などをお打ち合わせします。お打ち合わせ内容をもとに、バリ取りトライを行い自動バリ取りの仕上がりをご確認いただいた上で最適な自動バリ取りシステムをご提案いたします。 お客様がバリ取り品質をご確認ご納得いただけましたらバリ取り自動化システム(バリ取り機)の導入をご検討ください。 関連製品:『小型バリ取りロボットセル FDM-001型』『小型バリ取りロボットセル FDM-002型』 関連記事:『「バリ取り自動化」に革命を|FINESYSTEMのバリ取りシステム開発について』 何を準備すればいい? お客様がバリ取り品質にご納得いただき、FINESYSTEMにご用命いただけましたら速やかに着手いたします。 当社では設計、部品製作、組立、電気配線、RBプログラム、現地工事まで、バリ取り自動化を導入からアフターサービスまで一括サポートしておりますので、お客様はバリ取り自動化システム(バリ取り機)の納品・据付の受け入れをしていただくだけです。 なお、バリ取り自動化だけでなく、前後の自動搬送設備等も対応可能ですので、ご相談ください。 導入からアフターサポートまで一元管理! バリ取り自動化なら、FINESYSTEMにお任せください! ここまでバリ取り機導入の流れについて詳しく解説しましたが、バリ取り自動化で大切なことは、ロボットの導入によって、しっかり効率化・品質向上できたか?ではないでしょうか。 ただロボットを設計・設置するだけの企業もさまざまありますが、FINESYSTEMのゴールは、お客様のバリ取り業務において「熟練工レベルのバリ取りを自動化で実現する」ことです。 そのためFINESYSTEMでは、ロボットを活用したバリ取りに関するあらゆる自動化で、お客様のお悩みを解決し生産性向上のお手伝いをします!「無償バリ取りトライ」も行っており、事前にバリ取り品質をご確認いただけます。 バリ取り自動化を検討しているが、どこに依頼すべきか分からない 自社製品に見合ったクォリティが出せるか、確認してから依頼したい 導入から保守まで全部お任せしたい 上記のような内容でお悩みなら、ぜひ一度お問合せくださいませ! >>お問い合わせはこちらから >>バリ取り・RBハンドリングのトライのご相談はこちらから